di Kos Tedde

Anniversari, centenari, millenari: numero, scadenza, cronologia. Come se non esistesse nulla oltre la celebrazione, l’agenda, la festa comandata. Beate le epoche e le genti che si sono date il proprio calendario e hanno impallinato gli orologi.

Quest’anno poi la marea monta senza pietà a partire dal povero Pasolini…

Con mortificazione ci apprestiamo quindi a tornare su una figura di cui ricorrono, appunto, i cent’anni dalla nascita.

A parziale giustificazione possiamo addurre che trattasi di ricorrenza non abusata come altre, quasi inattuale, e che l’anniversario in questo caso può addirittura rovesciarsi, se maneggiato con cura, in occasione preziosa (come avverrà tra qualche giorno con il 40° della morte di Rainer Werner Fassbinder).

Jack Kerouac si presentò dalle nostre parti attorno al 1991 grazie al prof. F. che, tra l’altro in un solo anno, ci introdusse anche alle possibilità del cinema: sia lode sempre agli insegnanti di valore e cali, prima o poi, l’infamia sul prestigio sociale di altre professioni oggi in voga.

Così dalla pagine di “Lungo il filo di Arianna”, corposa e non disprezzabile antologia scolastica, venimmo a sapere di uno scrittore che una quarantina d’anni prima raccontava – meglio: stava dietro, registrava, pedinava – slanci, estasi, attimi, tappe di un interminabile viaggio avanti e indietro, su e giù, a est e a ovest, per gli Stati Uniti d’America. Non la partenza, non il ritorno, ma tutto quello che sta in mezzo: la vita. E di ciascuno.

Il brano dell’antologia veniva naturalmente da “Sulla strada”.

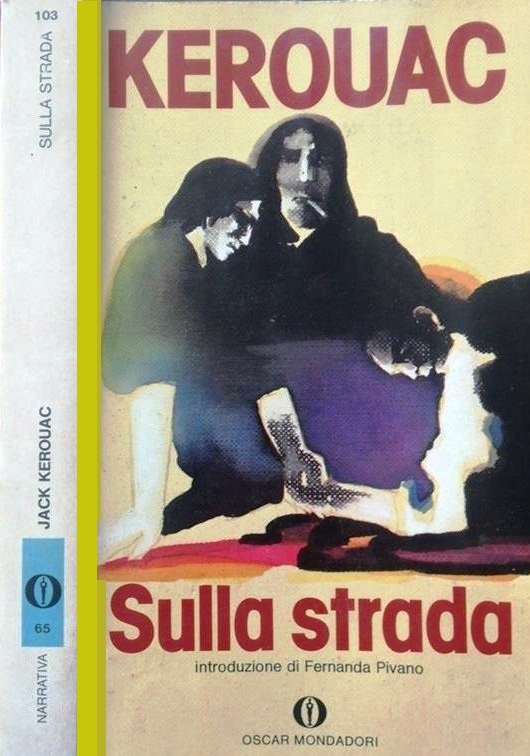

Sarà stata una certa affinità associata a qualche film on the road già visto, ma la premessa, il seme, il virus aveva attecchito. Complice la fornita biblioteca familiare di un compagno, ci impadronimmo della copia ancora con noi: un Oscar Mondadori, ristampa nientemeno del 1984, introduzione di Fernanda Pivano, sulla copertina disegnata da Ferruccio Bocca tre figure in scuro – una, frontale, con cappuccio e sigaretta, le altre due di profilo, quasi prostrate – attorno a quello che potrebbe essere un fuoco mentre alle spalle s’intuisce un tramonto o alba: comunanza, marginalità, cospirazione…

Lettura faticosa per un adolescente dell’epoca: le parti descrittive sembravano in qualche modo incamminarsi verso una trama, ma puntualmente si perdevano, prendevano mille vie, si soffermavano su particolari secondari, lasciavano le cose in sospeso. Come riuscimmo a finirlo? Tutto merito del flusso che sostituisce la storia: ti prende e non riesci a scendere, devi andare, andare, andare… E poi i nomi, i nomi propri. Di città: non tanto le maggiori, ma Paterson, Davenport, Des Moines e l’indimenticabile Iowa, North Platte, Cheyenne, Sterling, Central City, Fresno, Albuquerque… E di personaggi: Sal Paradise, Dean Moriarty, Bull Lee, Carlo Marx, Elmer Hassel, Ed Dunkel, Marylou…

Poco dopo Pier Vittorio Tondelli, dalle pagine del “Weekend postmoderno” e dell'”Abbandono”, ci spiegò che il nostro fattore K abitava una costellazione che andava, se lo volevamo, da John Fante a Charles Bukowski, da Louis Ferdinand Céline (il Voyage deve aver contato parecchio per il semi-francofono Kerouac) a Peter Handke e che lo struggente paragrafo finale di “Sulla strada” poteva finire in musica (un blues?): “So in America when the sun goes down…”.

Da quel momento una corsa in auto nelle notti e tra i campi della torrida Bassa o un piccolo tragitto in corriera attraverso le province di Parma e Reggio Emilia diventava parte di una deriva più grande iniziata nel 1947 a New York: “… Con l’arrivo di Dean Moriarty ebbe inizio quella parte della mia vita che si potrebbe chiamare la mia vita la mia vita lungo la strada”.

Una quotidianità ottusa si trasfigurava, l’epica diventava parola attuale dopo Greci e Romani e l’ingenuità non uno stato passeggero e vergognoso, ma addirittura programma, forma, sconfitta e beatitudine: beat, beat, beat…

Vennero poi “I vagabondi del Dharma” – un “Sulla strada” 2 più mistico – e “Big Sur” – contemplativo e statico – e altri (“Il Dottor Sax”, “Mexico City Blues”, “Viaggiatore solitario”) ancora più ostici forse anche a causa di traduzioni che perdevano il ritmo e chiamavano autostello i motel, thé la marjuana (con immaginabili equivoci), calcio o rugby il football americano.

“Sulla strada” fu anche la via per scoprire Allen Ginsberg e la Beat Generation tutta, compresi legami e discendenze che andavamo rintracciando nel mondo del rock la cui progressiva scoperta proseguiva in parallelo. Eravamo in pochi e siccome nel nostro quotidiano nessuno conosceva niente ci sembrava di scoprire tutto per la prima volta.

Non era così e in successive puntate in realtà metropolitane incappammo nella canzonatura: “Ancora coi Beat? Svegliatevi, sfigati!”. Era il momento del cyberpunk, di “Point Break” e “Strange Days”. Chissà se quei coetanei sapevano della primogenitura sul postmoderno di quell’Old Bull Lee alias William Burroughs che in “Sulla strada” abita a Algiers di fronte a New Orleans, gira armato, si inietta morfina mentre i figli sgattaiolano per casa e consiglia a Sal (Jack Keroauc) di lasciare perdere Dean (Neal Cassidy); o che William Pynchon ha avuto la sua “fase” beat (vedi i racconti di “Entropia-Un lento apprendistato” o la bohème newyorchese di V, ad esempio).

Tant’è: quelle critiche ebbero effetto. Anche noi ci aggiornammo.

Ma il seme, lo accennavamo, era lì da qualche parte. E germoliava. Keroauc era con noi quando l’Enza – un fiume di un centinaio di chilometri pressoché asciutto nel suo tratto di pianura durante i mesi estivi – diventava Mississippi con i suoi posti segreti da battezzare, le combriccole sconvolte e improvvisate, le ore in silenzio assaporando illusioni di vita nei boschi: i sassi duri e irregolari a premere la schiena, lo scorrere rumoroso della corrente, l’agitarsi delle piante e il ronzio dei tafani, in alto il purissimo verde/azzuro.

O, ancora, il vecchio Jack ci ammaestrava sul lasciarsi attrarre dal magnetismo di ogni situazione e incontro con tutti i rischi e le conseguenze del caso e sulla particolare predilezione per le storie folli, i tipi improbabili, irrisi e selvaggi, gente delle varie risme abbracciata contemporaneamente con un unico sguardo. Diventavamo così geografi, dentro di noi una mappa con le sue cime depressioni pianure deserti corsi d’acqua, una mappa studiata e vissuta con il desiderio di imparare e dimenticare, di fuggire – magari rimanendo molto vicini come il Wakefield di Hawthorne o lo scrivano di Melville – divise, borghi, quartieri, parrocchie, associazioni, compagnie, carriere; di sperimentare, invece, coppie svitate, alleanze temporanee, orde, assalti e ritirate, fallimenti e sparizioni.

E poi ci accompagnava a caccia di musica. Non più be-bop, cool o il fantasma di Charlie Parker, ma il rumore e l’euforia di tanti concerti, soprattutto minuscoli, in luoghi illogici dove tanto era lo schifo, ma unico il movimento, quello del pensiero perché il cervello si accende, spazia, urla, salta, caracolla…

Ho potuto verificare e rivendicare questa eredità rileggendo in questi giorni, dopo 30 anni, “Sulla strada”: l’ombra del suo autore è ancora da qualche parte qui nella stanza. Come le parole di Gilles Deleuze: “Le frasi di Kerouac sono sobrie come un disegno giapponese, pura linea tracciata da una mano senza supporto e che attraversa le età e i regni. Ci vuole un vero alcolista per raggiungere una simile sobrietà”.

immagine in evidenza: Jack Kerouac